蘇州金龍因騙取新能源汽車補助資金領到巨額罰單。據金龍汽車發布的公告顯示,財政部將追回蘇州金龍2015年中央財政補助預撥資金5.19億元,并對其作出違規問題金額的50%即2.59億元的罰款,這意味著蘇州金龍將一下“吐”出近8億元。這也是迄今政府部門在新能源汽車騙補事件中的最大一筆罰單。

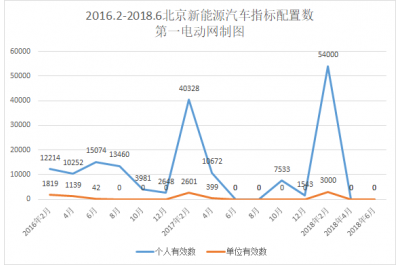

統計數據顯示,2015年中國新能源汽車的銷量為33.11萬輛,相比2014年增長340%,超過美國成為全球最大的新能源汽車市場。在如此耀眼數據的背后,早就有業界專家表示“不太對勁”。另一組數據是2015年的前10個月,中國新能源汽車銷量與上牌量之間存在近一倍的差距,分析認為,很可能是因為車企假售之后將電池拆分倒賣獲利的騙補行為。

這一問題已經引起社會的廣泛關注和有關部門的高度重視。今年年初,財政部等四部委聯合發布《關于開展新能源汽車推廣應用核查工作的通知》,對新能源汽車推廣應用實施情況及財政資金使用管理情況進行專項核查。從調查結果可以看出,涉及新能源騙補的車企高達72家,占被調查企業的近八成,甚至連東風、一汽、上汽、廣汽都榜上有名。如此大規模的騙補,除了指責企業的法治意識和社會責任淡薄之外,更需要反思新能源汽車補貼政策本身存在的問題。

一方面,補貼政策“簡單粗暴”,針對性不強,給部分企業留出了騙補的空間。我國給新能源汽車補貼先由企業墊付給消費者,再向政府申領,而補貼的標準在于,純電動客車補貼完全由車身長度決定,而乘用車則只看續駛里程,這樣的補貼標準、補貼方式顯然容易被鉆空子。實際上,真正能夠推動新能源汽車發展的政策,應該把補貼資金投入到新能源汽車的技術研發和消費者使用過程中去。從國外實踐來看,法國給予消費者每輛5000歐元電力補助;德國消費者可享受10年免交行駛稅的優惠,2016年后可與家中另一輛車共享車牌,以節省保險費用。這些方式難以造假,值得借鑒。

另一方面,由于各地推廣任務的壓力和企業的追利本性,致使發放補貼的相關配套制度沒有落實,尤其是核準機制。從騙補行為來看,手段普遍較為初級,有的企業通過回收廢舊電池的方式粗制濫造,然后轉賣給自己的租賃公司,相當一部分車型根本就沒有進行公開銷售和進入交通領域。以這次查處的蘇州金龍汽車為例,在申報2015年度中央財政補貼資金的新能源汽車中,有1683輛車截至2015年底仍未完工,但在2015年提前辦理了機動車行駛證。根據我國機動車登記規定,辦理行駛證需要提供所有人身份證明、購車發票等憑證,但是一輛仍未完工的汽車,是如何堂而皇之地取得合法身份證的呢?

之前家電、農機、太陽能等領域也發生過“騙補”,對公平有序的市場環境而言是一個嚴重的破壞。對于剛剛起步的新能源汽車而言,國家為推廣新能源汽車而給予支持或補貼沒有錯,但問題是如何科學地制定補貼政策,如何讓補貼政策落地生根并惠及產業發展,才是值得思考的。